一般而言,我们谈到的中国古典家具,通常是指明清时期的。这篇文章提到的椅子形式均形成于明清时期。

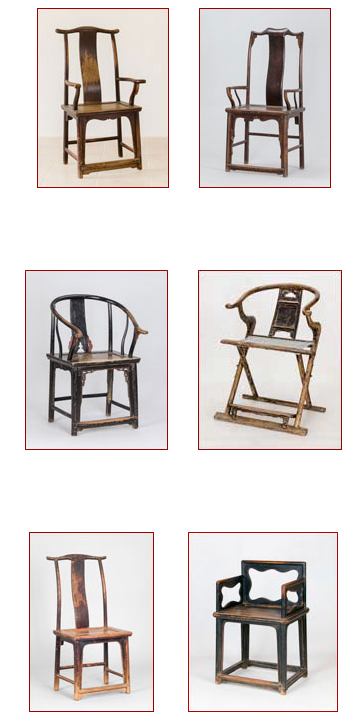

椅子的形式大致可以分为 6 种类型:四出头官帽椅、南官帽椅、圈椅、交椅、玫瑰椅、灯挂椅。

四出头官帽椅

官帽椅」分四出头官帽椅与南官帽椅。四出头椅子就是形容搭脑和扶手都出头。有的在尾端直接直平截断收尾,有的或者像书法收笔时,带弯头的圆笔或到尾端轻轻提起,不回锋的姿态。在各色各样传统明式椅子中,或以四出头椅式最能展现高尚,大方的架势。它是礼节/仪式性的椅子,常常在阶层等级的坐席场合安排出现。

官帽椅中的良品必然塑形灵动,生气勃勃,线条挺劲,整体展现正直不阿的稳重,以及曲度婀娜的扶手和联邦棍。靠背板一般采用 S 形曲线,有的以一块整板做成,有的或分数段装板,或锼镂或浮雕如意云头或雕刻其它的装饰主题。

榆木大四出头椅子一对

清代中期

产于华北

56.5 x 46 x 119 公分高,座高 53 公分

南官帽椅

南官帽椅以扶手和搭脑不出头而向下弯扣其直交的枨子为特征。中国匠师以术语 「挖烟袋锅」来称呼这闷榫角接合的正角榫接,正是反映其烟斗官形象。该榫的起用予以接合部位平整、流畅的外壳效果。

南官帽椅通常区分为高背式或矮背式两类,后者的高度一般不会超过一百公分。高背式者最为舒适;据高廉的看法,在选择一把椅子时,搭脑的舒适性应当作为最主要的考量因数。而选择矮背式南官帽椅时,也要与文震亨的尚古品味一致,他评论,「一般而言,椅子要矮而非过高,要宽而非过窄。」这两类型的存世实例仍然不少。

在宋元期间的画作上,可见到这类形椅子的早期证据。晚明的百科全书,《三才图会》 (1607 年刊版)描绘一种扶手出头的变体品种,名称更是精简,仅仅两字,称「方椅」。

榆木南官帽椅一对

清代中期

产于山西

55 x 43 x 119 公分高, 座面 53 公分高

圈椅

圈椅的出现与高背椅同时,皆在唐与宋之间。有种说法是它的前身源头是上古时期的弧形三足凭几,用于席地而坐或者后期置于台座(也称「榻」)上使用。宋代文献中也有「作栲栳,屈曲竹、木为圈形扶手」的记载。在明代之前,圈椅造型的发展在传统家具中已达到最完美的基本形式。由于圆靠背和扶手是一顺而下,臂膀和肘部得以全然支撑,坐在上面分外舒适。

在西方以「铁马蹄扶手椅」一词来形容靠背扶手作 U 形铁马蹄的圈椅。晚明的百科全书《三才图会》(有关天,地,人的图文百科)中,有一帧带「圆椅」标题的插图,展示了圆背扶手椅。现今国人则偏好「圈椅」一词。

圈椅表现出艺术意境里所谓的圆融或浑圆美,透过半圆形曲线的圈背扶手和鹅脖子而融合一气,好像圈抱着一虚无的球体。搭配其下相对性的「方」形座盘,圆背椅也有三度空间的代表意义,亦即表达了中国人「天圆地方」的宇宙观。再者,边框骨架构件采「圆材在上,方材在下」,也是表达这同样的概念。

紫榆圈椅一对

清代中期

产于华北

56 x 47 x 95 公分高

交椅

交椅风行于宋代,有圆后背与直后背式两种,在该时期的文献画册中皆有范例可考。中国惯用的名称有「交椅」及「折叠椅」两种。

交椅是腿子做十字交叉,并以枢轴铰链在交叠的部位结合的结构体。在椅盘横枨之间以线绳编织可折叠的软屉。腿子张开后的延展范围超过椅盘的后缘,此乃何以略微向后倾斜的靠背能够得以支持,而不失平衡。

可折叠式的交椅便于携带,颇适合长途跋涉的旅程使用,或居家应景临时设座款客之用。加长型的交椅能载坐两或三人,也适合于户外的活动,例如观赏野台戏。

清代皇帝们也流行使用交椅,本着游牧民族满洲男人的一些固有传统的维护,他们特别喜好外出下乡打猎。

黑漆榆木圈背交椅

明代(髹漆部份经炭十四检测约 1575 年)

产于华北

72 x 59 x 99 公分高, 座面 47 公分高

折叠式的躺椅,传统习俗上又称『醉翁椅』,也适合携带登山赏景,在松树下、断崖前孕育崇高的心性。

木头竹片躺椅

清末民国初

产于广东

66 x 106 x 89.5 公分高, 座面 46 公分高

玫瑰椅

「玫瑰椅」的特性在于其相对矮的高度,略窄的坐盘,以及直边方角结构的靠背和扶手。其设计很可能是吸取自传统的竹椅,亦即模仿其未经截断的竹材直接弯曲九十度角的边框以及以细竹攒接的背板或牙条等。

此类椅子与女性寓所多所关联,主要在于其娇小的尺寸以及「玫瑰椅」其女性化名称之缘由,只是未曾有二十世纪以前的实物传世。另外尚有「文椅」一词,与晚明清初绘画/版画中常见该椅出现在文房摆设有关联。

由于靠背是矮背式并且平直,此椅也颇适合置放在窗下,抵靠墙面而坐。外观赏心悦目,舒适性倒是无法与其他传统椅子按人体工学设计的靠背相比。

榆木玫瑰椅一对

清代中期

产于山西

57 x 46 x 87 公分高,座面 54 公分高

灯挂椅

没有扶手的椅子,能靠拢桌边收进的椅子,在宋代就出现,并且一直持续到清代,基本形式几乎没有什么变化。一般来说,体积比南官帽椅略小,但靠背与搭脑造型则相差无几。在所有椅子类型中,这种椅子很可能是最普遍的一种;然而,由于其结构上比那些带有扶手者较为薄弱,灯挂椅传世实物的数量因此少的多了。

传统惯称「灯挂椅」一词出现于雍正期间的文献,中国人至今仍然普遍使用该名。该名称符合并反映了过去民间所使用、可挂在墙上或置于桌上的油灯架之迷你椅子的造型。

榆木灯挂椅

清代中期

产于山西

52.5 x 41 x 125 公分高

座面 54 高

总结

从现代的观点来看,中国古典椅子中:

- 圈椅的结构最符合人体工学,所以坐起来也最舒适。

- 灯挂椅结构最为简单,没有扶手,同时体积相对较小,便于收纳,使用最为普遍。

- 交椅由于其可折叠的特点,便携性最佳,适合长途携带或运输。

- 官帽椅的结构则最具中国传统文化的韵味。

- 玫瑰椅尺寸娇小,外观简约优美,舒适性上则欠佳。